【摘要】AI与相控阵雷达的深度融合,正催生低空安全领域的范式革命。文章剖析了相控阵雷达作为顶级感知硬件,与AI作为智能决策大脑的协同机制,及其在智能航道管理、无人机精准识别与城市立体安防中的应用,并探讨了其驱动下的市场演进与未来挑战。

引言

低空经济的浪潮正以前所未有的势头席卷而来。无人机物流、空中出租车(UAM)、应急救援飞行器,这些曾经只存在于构想中的场景,正加速成为我们城市生活的一部分。据预测,到2030年,中国低空经济的产值有望触及2万亿元的宏大规模。

但这片崭新的天空并非一片宁静的乐土。当成千上万的飞行器涌入有限的低空空域,安全便成为悬在每个人头顶的达摩克利斯之剑。如何为这片繁忙的空域建立秩序?如何从海量目标中精准识别出潜在的威胁?这不仅需要一双能看得远、看得清的“眼睛”,更需要一个能看得懂、会思考的“大脑”。

传统的安防体系,在这场变革面前显得捉襟见肘。而现在,一场由硬件与软件共同谱写的协奏曲正在奏响。主角之一,是被称为雷达技术巅峰的相控阵雷达,它提供了前所未有的感知能力。另一位主角,则是人工智能(AI),它赋予了感知系统以智慧。二者的结合,并非简单的1+1,而是一场深刻的化学反应,正在彻底重塑我们对低空安全的认知与实践,构建起一个全新的智能感知体系。

一、感知的基石:相控阵雷达的硬件优势

在讨论AI如何施展魔法之前,我们必须先了解它所依赖的坚实基础——相控阵雷达。没有高质量的原始数据,再聪明的AI也只是无米之炊。相控阵雷达,正是那个提供顶级“食材”的硬件。

与依靠物理旋转来扫描天空的传统机械雷达不同,相控阵雷达的天线阵面由数千个独立的发射/接收(T/R)组件构成。它通过计算机控制这些组件的相位,以电子方式驱动波束进行扫描。这种根本性的工作原理差异,带来了无与伦比的性能优势。

1.1 电子扫描带来的敏捷性与多任务能力

相控阵雷达的核心优势在于其无惯性的电子扫描能力。这意味着它可以在毫秒之间将探测波束指向天空的任何角落,或者同时形成多个独立的波束,分别执行不同的任务。

这种能力使得相控阵雷达能够为AI提供高刷新率、高精度、多维度的原始数据流,这是后续所有智能分析的前提。

1.2 复杂环境下的生存之道

城市低空是电磁环境的“沼泽地”,高楼林立造成的“城市峡谷”效应、地面车辆移动产生的杂波、无处不在的无线电信号干扰,都对雷达探测构成了巨大挑战。

相控阵雷达通过其灵活的波束控制能力,展现出强大的抗干扰性能。它可以动态地调整波束形状,在干扰源方向形成“零陷”,如同戴上了一副“降噪耳机”,只接收来自目标的有效回波。这种在复杂环境中保持“耳聪目明”的能力,确保了输入给AI的数据是相对纯净和可信的。

二、智慧的核心:AI如何赋能雷达感知

如果说相控阵雷达提供了一双强大的眼睛,那么AI就是那个赋予这双眼睛以智慧的大脑。AI的融入,让雷达从一个单纯的“探测器”进化为一个“认知引擎”,实现了从“看见”到“看懂”再到“预见”的跨越。

2.1 智能信号处理:从噪声中提取黄金

雷达接收到的原始回波信号,充满了各种噪声和杂波。传统方法依赖于固定的滤波算法,效果有限。而AI,特别是深度学习模型,正在改变这一现状。

智能降噪与杂波抑制:AI模型可以学习噪声和杂波的复杂统计特征,无论是风吹动的树叶,还是地面移动的车辆,AI都能更精准地将其与真实的飞行目标区分开来。这就像一个经验丰富的信号分析师,能够从嘈杂的背景音中分辨出最细微的目标信号。

超分辨率成像:利用生成对抗网络(GAN)等技术,AI甚至可以对雷达数据进行“脑补”,在有限的硬件分辨率基础上,生成更清晰的目标图像,为后续的识别提供更多细节。

2.2 精准识别与分类:看懂“它是什么”

低空安全最棘手的难题之一,就是区分目标。一架有威胁的无人机和一只无害的鸟,在传统雷达屏幕上可能只是两个相似的光点。AI的模式识别能力在这里发挥了决定性作用。

关键技术在于分析目标的微多普勒特征。物体在运动时,其微小的振动或旋转(如无人机的旋翼、鸟类的翅膀扇动)会在雷达回波中留下独特的“指纹”。

通过训练大量的微多普勒频谱图数据,AI模型能够像人脸识别一样,精准地识别出不同目标的“身份”,并打上“无人机-大疆Mavic”、“鸟类-鸽子”等精细化标签,为后续的决策提供了关键依据。

2.3 行为预测与意图分析:预见“它想干什么”

一个真正的智能安防系统,不能只停留在事后响应,更需要具备事前预警的能力。AI的序列数据分析能力,使得预测目标行为成为可能。

轨迹预测:利用长短期记忆网络(LSTM)或Transformer等模型,AI可以分析目标过去一段时间的飞行轨迹,学习其运动模式,并对未来短时间内的位置进行高精度预测。这对于提前判断是否存在碰撞风险、是否会闯入禁飞区至关重要。

异常行为检测:AI可以学习海量的正常飞行数据,建立一个“正常行为模型”。任何偏离这个模型的行为,例如突然的悬停、急速的拉升、无规律的绕圈,都会被AI标记为“异常”,并提升其威胁等级。它能发现那些试图通过不规则飞行来规避侦测的“聪明”目标。

意图推断:结合目标的类型、行为模式、所处位置(是否靠近敏感区域)以及飞行计划等信息,AI可以综合评估其潜在意图。一个在公园上空正常飞行的航拍无人机,和一个在深夜快速飞向机场的无人机,在AI眼中,它们的威胁等级是截然不同的。

2.4 系统自适应优化:让雷达更“聪明”

AI不仅能处理雷达的数据,还能反过来优化雷达自身的工作状态。这是一种更深层次的融合。

AI可以根据当前的空域态势,动态地调度雷达资源。例如,当发现一个高威胁目标时,AI可以指令雷达将更多的T/R组件能量和计算资源集中到这个目标上,进行更高频率的跟踪和更精细的特征提取。而在空域相对平静时,则可以采用更节能的广域搜索模式。这种智能的资源分配,让雷达系统像一个优秀的指挥官,总能把“好钢用在刀刃上”。

三、协奏曲的华章:AI与雷达融合的应用场景

%20拷贝.jpg)

当AI大脑与雷达眼睛完美协同,它们在低空安全领域的应用场景被彻底重塑,变得更加智能、高效和主动。

3.1 智能空中交通管理:从“交警”到“智慧交通大脑”

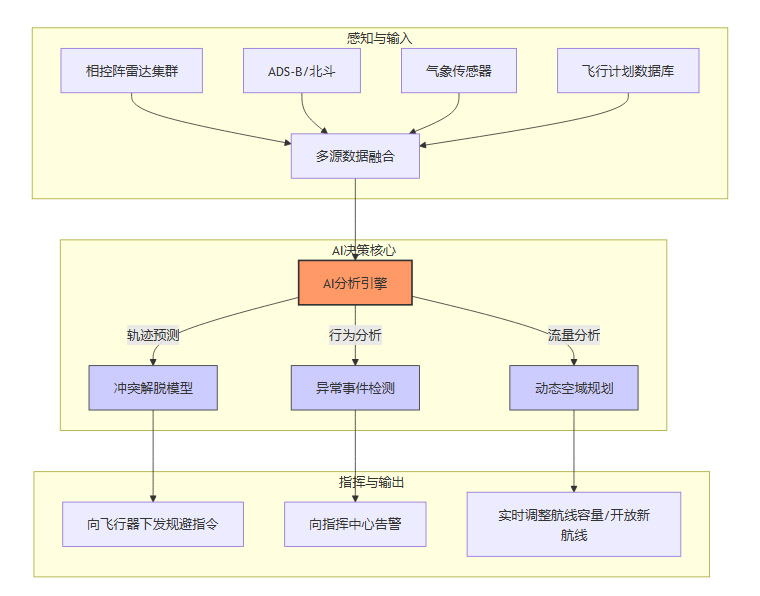

未来的低空航道管理系统,不再是一个被动的监视平台,而是一个主动的、具备自我调节能力的**“智慧交通大脑”**。

在这个体系中,AI引擎是绝对的核心。它不仅能实时监控所有飞行器的位置,还能基于轨迹预测模型,提前数分钟甚至更长时间发现潜在的飞行冲突,并自动计算出最优的解脱方案,通过数据链下发给相关飞行器。同时,它还能根据实时的空域流量和气象变化,动态地调整航线规划,实现空域资源的“削峰填谷”,最大化利用效率。

3.2 主动式“低慢小”防御:从“发现”到“预判与处置”

面对“低慢小”威胁,AI与雷达的组合拳打得更为精准有力。整个防御流程变成了一个智能化的闭环。

智能发现与识别:相控阵雷达在AI算法的加持下,从杂波中捞出微小目标,并精准识别其为“无人机”。

威胁评估:AI大脑立即介入,分析该无人机的型号、飞行轨迹和方向。它是在飞往旁边的公园,还是在高速接近关键基础设施?AI会给出一个实时的威胁等级评估,从“低-观察”到“高-立即处置”。

辅助决策与联动处置:对于高威胁目标,系统会自动将目标的实时三维坐标、视频画面(如果联动了光电设备)和处置建议(如“建议使用定向干扰”)推送到指挥员面前。指挥员一键确认,系统即可联动最近的反制设备,实施精准打击。

这种主动防御体系,将人的精力从海量的目标筛查中解放出来,专注于最高威胁的决策环节,极大地提升了处置效率和成功率。

3.3 城市“空天大脑”:AI驱动的数字孪生体

将AI与雷达的感知能力扩展到整个城市,就构成了未来智慧城市的**“空天大脑”。这不仅仅是建立一个三维地图,而是构建一个能够学习、思考和进化的AI驱动的数字孪生体**。

在这个系统中,遍布城市的相控阵雷达、光电设备、气象站等传感器,如同城市的“神经末梢”,源源不断地将数据输送给AI大脑。

自我学习与进化:AI大脑通过学习城市空域的日常运行模式,能够不断优化其对“正常”的定义。今天新开通了一条无人机外卖航线,明天AI就能将其纳入正常行为模型。

跨域融合分析:它能将空域信息与地面交通、人流、警力部署等信息进行融合分析。例如,大型活动期间,AI可以预测人流密集区域,并建议调整无人机航线,同时加强该区域的低空监控。

模拟推演与规划:在规划新的低空航线或大型无人机表演时,可以在这个数字孪生体中进行上万次模拟,测试其安全性、效率和对周边环境的影响,从而在现实世界中实施最优方案。

福州等城市正在建设的城市级低空安全监控系统,正是朝着这个方向演进的雏形,其最终目标就是构建这样一个具备全局感知、智能决策和高效协同能力的城市“空天大脑”。

四、市场脉动与产业新生态

AI的深度介入,不仅提升了技术性能,也深刻地改变了低空安防市场的格局和产业链的构成。

4.1 市场需求从“硬件”转向“智能解决方案”

客户的需求正在发生根本性转变。他们购买的不再仅仅是一台雷达,而是一整套解决问题的智能解决方案。

这种转变意味着,那些只懂硬件的厂商将面临巨大压力,而能够提供端到端智能解决方案的企业,将拥有更强的议价能力和客户粘性。市场规模的增长,将更多地体现在软件和服务的附加值上。

4.2 产业链的重构与延伸

AI的加入,为相控阵雷达的产业链注入了新的血液,并催生了新的环节。

上游:除了传统的芯片、T/R组件供应商,高质量的标注数据服务商和AI芯片供应商(如GPU、NPU)的地位变得愈发重要。

中游:雷达制造商的核心竞争力,从硬件集成能力,扩展到了算法自研能力和软硬件协同优化能力。拥有强大AI团队的企业,将构筑起难以逾越的技术壁垒。

下游:应用服务层变得空前丰富。除了系统集成商,还出现了专注于特定场景的AI算法提供商、低空安全运营服务商以及数据分析与咨询公司。

整个产业生态,从线性的链条,演变为一个以AI为核心、多方协同的网状结构。

五、前路展望:机遇、挑战与理性前行

%20拷贝.jpg)

AI与相控阵雷达的协奏曲虽然动听,但在真正实现大规模、高可靠应用之前,仍有几座大山需要翻越。

5.1 数据、算法与算力的挑战

AI的强大,建立在三根支柱之上:数据、算法和算力。

数据的困境:高质量、多样化的标注数据是训练出优秀AI模型的食粮。如何获取覆盖各种天气、各种背景、各种无人机型号的雷达数据,尤其是那些罕见的、危险的异常行为数据,是一个巨大的工程。“数据投喂”的质量和数量,直接决定了AI大脑的“智商”。

算法的鲁棒性:实验室里表现优异的算法,在真实、多变的部署环境中可能会水土不服。算法的泛化能力和鲁棒性,是决定系统能否在所有场景下都可靠运行的关键。

算力的成本:运行复杂的AI模型,尤其是在需要实时响应的边缘端,对计算资源的要求很高。如何在成本、功耗和性能之间取得平衡,是工程落地时必须面对的现实问题。

5.2 人机协同与伦理边界

AI不是万能的,它只是一个强大的工具。在可预见的未来,**“人在回路”(Human-in-the-Loop)**的模式仍然是安防领域的金标准。

决策的归属:尤其是在涉及武力反制等决策时,最终的扳机必须掌握在人的手中。AI的角色是提供最高质量的信息和最优的建议,辅助人做出更明智的决策,而不是取代人。

伦理与隐私:全天候、全覆盖的感知能力,也带来了对隐私的担忧。必须建立严格的法律法规和技术手段,确保数据的使用被严格限制在公共安全的范畴内,防止滥用。

5.3 “矛”与“盾”的持续博弈

技术的发展总是双向的。当我们用AI来构建更坚固的“盾”时,对手也在用AI来打造更锋利的“矛”。

未来可能出现对抗性AI攻击。例如,通过特殊设计的飞行模式来欺骗AI识别模型,或者通过生成对抗样本来干扰雷达的信号处理。这场智能化的攻防博弈将是长期的、动态的。我们的防御体系必须具备持续学习和快速迭代的能力,才能在这场无声的较量中保持领先。

总结

我们正站在低空安全新纪元的门槛上。相控阵雷达与人工智能的深度融合,已经不再是一个遥远的概念,而是正在发生的现实。这场技术协奏,将低空安防从被动的、基于硬件指标的1.0时代,带入了一个主动的、由数据和智能驱动的2.0时代。

相控阵雷达提供了前所未有的感知深度和广度,而AI则赋予了这双眼睛以洞察和预见的能力。从智能化的空中交通管理,到主动式的“低慢小”防御,再到具备学习和进化能力的城市“空天大脑”,这一组合正在为低空经济的健康发展,构筑起最坚实的安全底座。

前方的道路并非一帆风顺,数据、算法、伦理、成本等挑战依然存在。但这恰恰是技术演进的常态。可以预见,未来低空安防领域的竞争,将不再是单纯硬件的比拼,而是围绕“感知+认知”的系统性能力的较量。谁能在这场协奏中,让硬件与AI的配合更默契、更高效,谁就将掌握开启未来天空的钥匙。

📢💻 【省心锐评】

雷达是眼睛,AI是大脑。未来低空,得数据者得先机,拥算法者定格局。这场从硬件到智能的竞赛,最终比拼的是认知的高度。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)

评论