【摘要】数字经济时代的监管审计,正面临数据隐私、系统安全与监管效率的深刻矛盾。一个将人工智能(AI)深度融合于隐私计算(MPC、TEE、FL)与后量子零知识证明(STARK)的创新框架被提出。该框架旨在通过AI驱动的智能规则生成、风险预测与自适应审计,实现“可预测的风险,可验证的合规,不可见的数据”,为金融稳定构建一个具备前瞻性、自适应性与长期安全性的智能监管基础设施。

引言

我们正处在一个数据与算法重新定义世界的时代。金融,作为现代经济的血脉,其数字化、智能化进程正以前所未有的速度和深度展开。高频交易算法在毫秒间决策,智能投顾为千万人定制资产配置,信贷审批模型在无声中完成风险定价。数据本身,则从业务的副产品,一跃成为驱动决策、创新乃至自主学习的核心生产要素。

这种变革给金融监管带来了根本性的挑战。传统的监管范式,无论是依赖机构定期上报的静态财务报表,还是基于小范围、低频次的现场抽样检查,都显得力不从心。这些方法如同用冷兵器时代的地图去指挥一场信息化的现代战争,难以实时、全面地洞察隐藏在海量交易数据和复杂AI模型背后的系统性风险。资金的违规流动、资产的风险错配、模型的潜在歧视,都可能在监管的视野之外悄然累积,直至爆发。

因此,穿透式、智能化的监管成为必然。监管的目光必须能够穿透金融产品的层层外壳,直达底层资产;必须能够追溯资金流转的完整链路,识别异常模式;更重要的是,必须能够理解、评估甚至预测金融机构内部那些日益复杂的AI模型的行为与风险。然而,这一必然选择,却直面一个近乎无解的法律与商业困境,即监管有效性与隐私保护的尖锐冲突。

一方面,有效的穿透式监管似乎必须以访问金融机构最核心、最敏感的原始数据为前提。这些数据不仅是机构的商业秘密,更受到全球范围内日益严苛的法律保护。从欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR),到中国的《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》(PIPL),法律为数据跨境流动和敏感信息处理划定了清晰的红线。监管的“利剑”一旦触碰这条红线,便可能引发合规风险和商业纠纷。

另一方面,一个更深远、更具颠覆性的威胁正在浮现,那就是**“量子幽灵”**。量子计算的强大算力,特别是Shor算法的出现,理论上能够破解当前支撑整个互联网信任体系的公钥密码算法,如RSA和ECC。这并非危言耸听,而是一个“先采集,后破解”(Harvest Now, Decrypt Later)的现实威胁。敌对势力完全可以在今天大规模采集加密的金融交易数据、审计记录和国家经济情报,等到未来量子计算机成熟时再进行解密。对于需要保证数十年乃至永久不可篡改和不可否认性的金融监管数据而言,这无疑是一个悬顶的达摩克利斯之剑。美国国家标准与技术研究院(NIST)正在全球范围内征集和标准化后量子密码(PQC)算法,正是为了应对这一迫在眉睫的挑战。

我们因此陷入了一个监管的“不可能三角”。监管的全面有效性、数据的隐私合规性、以及系统的长期安全性,这三个目标似乎无法同时达成。

本文旨在打破这一僵局。我们提出的,并非对现有体系的缝缝补补,而是一场彻底的技术范式革命。我们将系统性地构建一个全新的监管审计框架,它将人工智能(AI)的决策与预测能力,与多种前沿的隐私计算技术——多方安全计算(MPC)、可信执行环境(TEE)、联邦学习(FL)——以及具备后量子安全特性的零知识证明技术zk-STARK进行前所未有的深度融合。

这个框架的核心哲学,是从对**“数据所有权”的争夺**,转向对**“计算过程”的验证**,并最终升维至对**“系统智能”的协同治理**。它旨在构建一个既能保护数据隐私,又能抵御未来量子威胁,更能自我学习、自我演进的下一代智能监管基础设施,最终实现“可预测的风险,可验证的合规,不可见的数据”这一理想目标。这不仅是一个技术方案,更是一种面向智能时代的全新治理理念。

🏛️ 一、 核心技术解析,构建新一代监管工具箱

%20拷贝-kajl.jpg)

要构建一座前所未有的宏伟大厦,必须精挑细选,并深刻理解每一块砖石的特性。我们的新一代监管工具箱,由五种关键技术构成。它们并非简单的堆砌,而是像一支配合默契的特种部队,各自拥有独门绝技,又能在统一的战略下协同作战,完成看似不可能的任务。

1.1 MPC,多方协同计算的信任桥梁

多方安全计算(Multi-Party Computation, MPC)是一种诞生于密码学理论,如今正大放异彩的隐私保护技术。它的定义听起来有些魔幻,允许多个互不信任的参与方,在不泄露各自私有数据的前提下,共同完成一项指定的计算任务,并得到正确的、可验证的计算结果。

1.1.1 MPC的核心原理与流派

MPC的实现并非依赖单一技术,而是一个包含多种协议和思想的理论体系。其根基可以追溯到姚期智院士在1982年提出的“百万富翁问题”,并由此衍生出两大主流技术流派,以及近年来兴起的第三条路线。

基于姚氏混淆电路(Yao's Garbled Circuits)的方案

这主要用于两方计算(2PC)场景,思想极其精巧。其过程可以分解为:电路生成:将需要计算的函数(如比较大小)转换成一个布尔电路(由AND, OR, XOR等逻辑门组成)。

电路混淆:电路生成方(Alice)为电路的每一根输入线(wire)随机生成两个密钥,分别代表布尔值0和1。然后,她用这些密钥去加密每个逻辑门的真值表,形成一个“混淆表”。例如,一个AND门,其混淆表会包含四条加密记录,每条记录对应一种输入密钥组合,并输出加密后的结果线密钥。Alice将这个打乱顺序的混淆电路发送给计算方(Bob)。

不经意传输(Oblivious Transfer, OT):Bob拥有自己的输入值,他需要获取与自己输入对应的Alice侧的密钥,但他不能让Alice知道他的输入是什么。OT协议解决了这个问题。通过OT,Bob能从Alice那里“盲取”到他需要的密钥,而Alice对Bob的选择一无所知。

电路求值:Bob用自己的输入密钥和通过OT获取的Alice的输入密钥,逐层解密混淆电路,最终得到一个代表结果的密钥。他将这个结果密钥发回给Alice,由Alice解密并告知双方最终结果。

优点是通信轮数固定(通常是常数轮),与电路深度无关。缺点是电路生成和传输的开销较大,对复杂函数不友好。

基于秘密分享(Secret Sharing)的方案

这更适合多方(三方及以上,N-PC)场景,代表协议有BGW、GMW等。其核心思想是“化整为零,分散风险”。秘密分享:以Shamir秘密分享为例,一个秘密值

s可以被拆分成n个份额s_1, s_2, ..., s_n,分发给n个参与方。该方案的精妙之处在于,任意t个(t为门限值)或更多的份额可以重构出原始秘密s,而少于t个份额则无法获得关于s的任何信息。同态运算:这些秘密份额具有加法和乘法同态性。这意味着,参与方可以在本地对自己持有的份额进行加法和乘法运算,得到的新份额,其聚合结果恰好等于原始秘密值进行相应运算后的结果。加法运算通常很简单,只需本地相加。乘法运算则复杂得多,需要参与方之间进行多轮交互来完成。

优点是计算开销相对较小,尤其对于算术电路友好。缺点是通信轮数与电路的乘法深度成正比,对于深度复杂的电路,交互会非常频繁。

基于同态加密(Homomorphic Encryption, HE)的方案

同态加密允许直接在密文上进行计算。一个典型的HE-based MPC流程是:各方将自己的数据用一个公共的同态加密密钥加密后,发送给一个或多个计算节点。计算节点在密文上执行计算任务,得到加密的结果。最后,拥有私钥的一方或多方共同解密结果。

优点是通信简单,特别适合外包计算(outsourced computation)场景。缺点是计算开销巨大,尤其是全同态加密(FHE),目前性能仍是其大规模应用的主要瓶颈。

这三大流派各有千秋,在实践中往往会混合使用(Hybrid Protocol),针对计算任务的不同部分选用最优的协议,以平衡性能和安全性。

1.1.2 MPC的安全模型与现实挑战

MPC的安全性并非铁板一块,它需要在不同的安全模型下进行讨论。

半诚实模型(Semi-Honest / Honest-but-Curious):这是最基础的模型。它假定所有参与方都会严格遵守协议的每一步流程,但他们会保留所有收到的中间信息,并试图从中推断出其他方的隐私。MPC协议需要保证,即使在这种情况下,参与方也无法获得超出其应得输出之外的任何信息。

恶意模型(Malicious):这更贴近现实世界。它假定参与方可能不遵守协议,例如,输入伪造的数据、提前退出计算、发送错误的信息等,以破坏计算的正确性或窃取他人隐私。对抗恶意模型的MPC协议要复杂得多,通常需要引入零知识证明、承诺等额外的密码学工具来验证每一步计算的正确性,因此性能开销也更大。

除了安全模型,MPC在工程落地中还面临诸多挑战:

性能瓶颈:无论是通信带宽还是计算延迟,MPC相比明文计算都有数量级的差距。这限制了它在超低延迟或超大规模数据场景下的应用。

协议选择的复杂性:针对不同的计算函数(布尔电路 vs 算术电路)、参与方数量、网络条件和安全需求,选择最优的MPC协议本身就是一个专家级问题。

与现有系统的集成:将MPC能力无缝嵌入到金融机构庞大而复杂的IT系统中,需要大量的定制开发和接口改造工作。

趣链科技的BitXMesh等平台,正是在这些工程难题上持续深耕,通过协议优化、硬件加速、友好的API封装等方式,努力降低MPC的使用门槛,推动其在金融、司法等领域的商业化落地。

1.2 TEE,单点深度核查的安全“黑盒”

如果说MPC是通过密码学的“软”隔离来构建信任,那么可信执行环境(Trusted Execution Environment, TEE)则是通过硬件的“硬”隔离来铸造安全。它提供了一种完全不同的信任范式,将信任的根基从复杂的协议交互,转移到了可验证的物理硬件之上。

1.2.1 TEE主流技术对比与深度机制

目前市场上有多种TEE实现,其中最主流的包括Intel SGX, AMD SEV, 和ARM TrustZone。它们原理相近但侧重点不同。

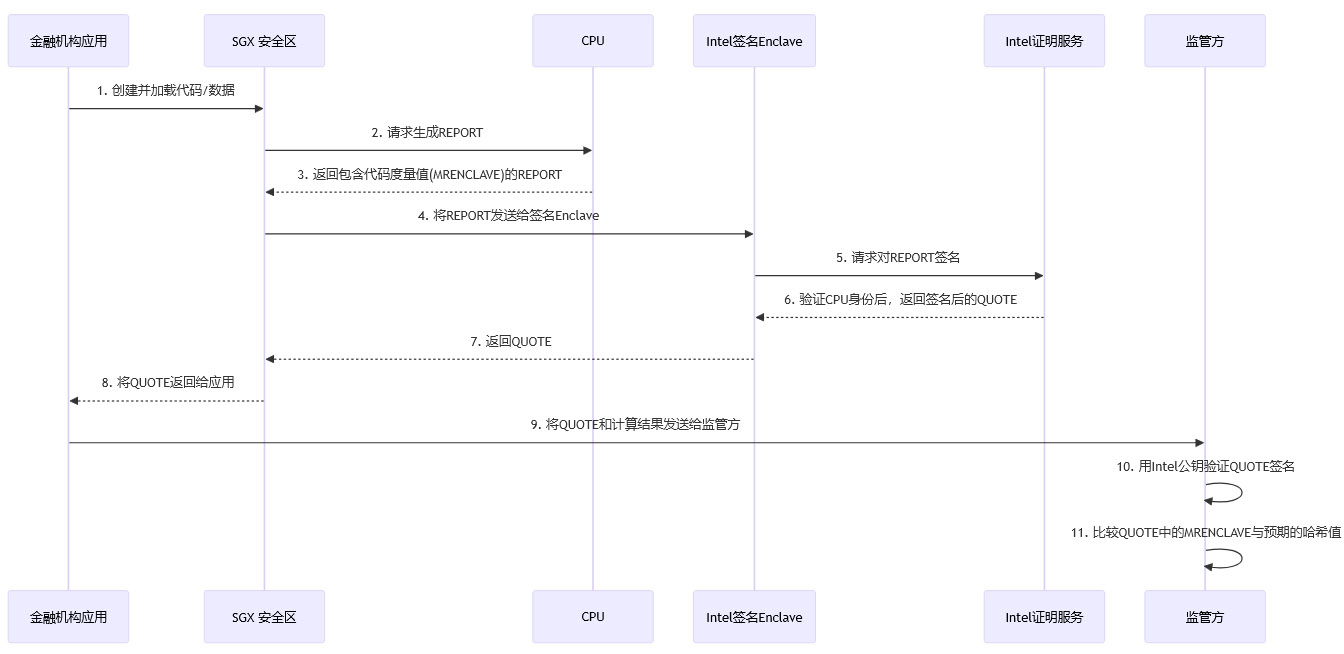

对于我们所讨论的金融监管场景,Intel SGX的强隔离性和精确远程证明能力,使其成为最理想的选择。让我们更深入地剖析其远程证明机制,这是构建跨主体信任的核心。

这个流程构建了一条从CPU硬件到监管方的、不可伪造的信任链。监管方无需信任金融机构的软件环境、网络、甚至系统管理员,它只需要信任Intel的硬件设计和签名服务,以及自己手中掌握的那份正确的代码哈希值。

1.2.2 TEE在监管审计中的应用深化

TEE的“代码和数据黑盒”特性,为监管审计提供了一种全新的、高可信的“派驻式”审计模式,审计员不再是易受干扰的人,而是被硬件保护的代码。

1.2.3 TEE的信任边界与安全纵深

尽管TEE非常强大,但它的信任也并非绝对。其核心的信任锚在于硬件制造商(如Intel、ARM)。用户必须相信制造商在芯片设计、制造、固件更新和密钥管理的全生命周期中都是诚实且无误的。这种对单一商业实体的中心化信任,本身就是一个潜在的风险点。

更现实的威胁来自于侧信道攻击(Side-Channel Attacks)。这类攻击堪称“黑客的艺术”,它们不试图正面破解TEE的加密壁垒,而是像侦探一样,通过观察和分析系统运行时产生的物理副产品,来推断Enclave内部的秘密。

缓存攻击(Cache Attacks):通过监控CPU缓存的命中和缺失情况,攻击者可以推断出Enclave正在访问哪些内存地址,从而可能泄露加密算法的密钥。

功耗分析(Power Analysis):通过精确测量CPU的功耗变化,可以分析出Enclave正在执行哪种类型的指令,这同样可能暴露计算模式。

瞬态执行攻击(Transient Execution Attacks):这是近年来最著名的一类攻击,如Spectre、Meltdown、Foreshadow等。它们利用了现代CPU为了追求性能而采用的“预测执行”机制。CPU可能会预测性地执行一些本不该被执行的指令,虽然最终结果会被丢弃,但这个短暂的执行过程却可能在缓存等微体系结构中留下痕迹,被恶意程序捕获,从而跨越安全边界窃取数据。

虽然硬件厂商和学术界在不断推出硬件补丁和软件缓解措施(如微码更新、编译器重写等),但侧信道攻击与防御的“猫鼠游戏”仍在持续。这深刻地表明,单纯依赖硬件的信任模型是不够的,它需要更高维度的、来自纯粹数学的密码学保证来补充和加固。这恰恰为我们后续引入zk-STARK,实现“硬件可信+计算可证”的双重保险,埋下了坚实的伏笔。

1.3 联邦学习,共建“可用不可见”的行业智能

在数据驱动的AI时代,高质量的数据是训练出强大模型的“燃料”。然而,这些“燃料”往往以数据孤岛的形式,分散在不同的机构中,并且受到隐私法规的严格保护。联邦学习(Federated Learning, FL)的出现,正是为了解决这一核心矛盾。它由Google在2016年首次提出,其核心思想是**“数据不动模型动,结果共享模型优”**。

1.3.1 联邦学习的架构与工作流程

联邦学习允许多个数据持有方(客户端)在不共享各自原始数据的情况下,协同训练一个全局的机器学习模型。根据数据在各参与方之间的分布情况,联邦学习可以分为三类。

横向联邦学习(Horizontal Federated Learning, HFL):适用于各参与方的数据特征重叠度高,但用户重叠度低的场景。例如,两家不同地区的银行,其用户群体不同,但记录用户的特征(如年龄、收入、存款等)是相同的。这是最常见的联邦学习形式。

纵向联邦学习(Vertical Federated Learning, VFL):适用于各参与方的用户重叠度高,但数据特征重叠度低的场景。例如,一家银行和一家电商公司,它们可能拥有同一批用户,但银行拥有用户的金融数据,而电商拥有用户的购物数据。VFL旨在将这些不同维度的特征联合起来,训练一个更强大的模型。

联邦迁移学习(Federated Transfer Learning, FTL):适用于各参与方的用户和特征重叠度都较低的场景。它将迁移学习的思想引入联邦框架,利用源域的知识来提升目标域模型的性能。

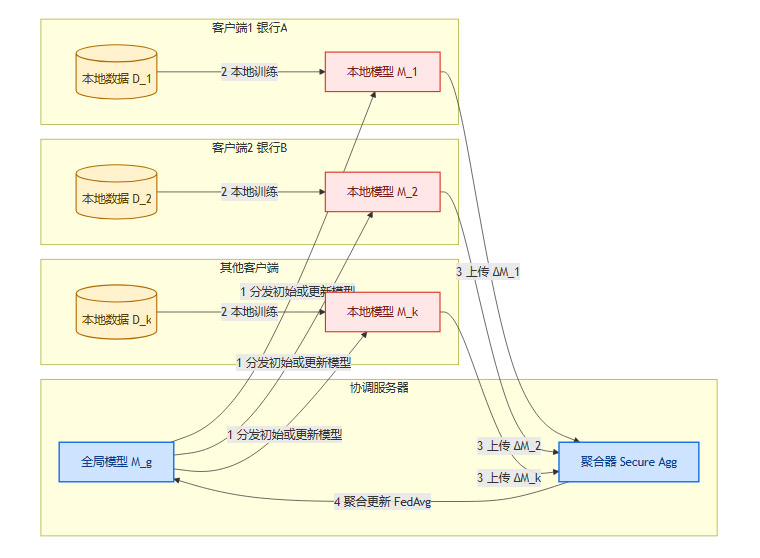

尽管类别不同,但其核心工作流程大同小异,通常包含一个中心化的协调服务器。以最典型的横向联邦学习为例,其流程如下:

初始化:协调服务器初始化一个全局模型(可以是随机权重),并将其分发给所有参与的客户端。

本地训练:每个客户端使用自己的本地数据,对接收到的模型进行多轮训练,计算出模型参数的更新量(梯度或权重变化)。

上传更新:客户端将计算出的模型更新量(而非原始数据)发送给协调服务器。为了进一步保护隐私,这些更新量在上传前通常会经过加密或差分隐私等技术处理。

安全聚合:协调服务器收集到足够数量的客户端更新后,执行一个安全聚合算法(如Federated Averaging, FedAvg),将所有更新融合成对全局模型的单次更新。

迭代:服务器将更新后的全局模型再次分发给客户端,重复步骤2-4,直到模型收敛或达到预设的训练轮数。

1.3.2 联邦学习的隐私增强与监管应用

联邦学习本身通过不共享原始数据,提供了基础的隐私保护。但仅仅如此还不够,因为恶意攻击者仍可能从上传的模型更新中推断出原始训练数据的信息(模型反演攻击)。因此,一个健壮的联邦学习系统必须结合其他隐私增强技术(PETs)。

差分隐私(Differential Privacy, DP):在客户端计算梯度或上传更新时,主动加入经过精确计算的随机噪声。这种噪声的加入,使得攻击者无法确定某一个特定的用户数据是否参与了训练,从而为个体用户提供了严格的、可量化的隐私保护。

同态加密(Homomorphic Encryption, HE):在上传模型更新前,客户端用公钥对其进行加密。协调服务器直接在密文上进行聚合运算,得到加密的聚合结果。最后由拥有私钥的各方共同解密。这能有效防止协调服务器窥探任何单个客户端的模型更新。

安全多方计算(MPC):可以用来替代中心化的协调服务器,实现一个完全去中心化的联邦学习。所有客户端共同扮演服务器的角色,通过MPC协议安全地完成模型聚合,从而避免了单点故障和中心化信任风险。

在监管领域,联邦学习是推动行业共建公平、准确的智能模型,同时满足监管审查需求的有效工具。

联邦学习将隐私保护的边界,从原始数据本身,延伸到了由数据产生的“智能”——即模型层面。它为数据要素时代的协同创新与合规监管,提供了一条切实可行的新路径。

1.4 zk-STARK,终极信任锚与后量子安全基石

至此,我们已经拥有了MPC、TEE、FL这三员大将,它们分别解决了跨机构协同、单点深度计算和联合建模的隐私问题。但一个幽灵般的问题始终萦绕不去:我们如何100%确信,这些复杂的隐私计算过程,真的被诚实、完整地执行了?

机构可以说“我用了MPC”,但它是否真的按规定流程计算?可以说“我在TEE里运行了”,但硬件是否可能存在未知的后门或被侧信道攻击?联邦学习的模型更新是否真的来自其声称的全部数据集?

信任,不能建立在口头承诺或单一维度的技术之上。我们需要一个“终极信任锚”,一个来自纯粹数学、不依赖任何物理实体或特定协议的“真理机器”。这个角色,由**zk-STARK(零知识可扩展透明知识论证)**来扮演,再合适不过。

1.4.1 STARK的数学原理与“透明性”

zk-STARK由密码学家Eli Ben-Sasson等人提出,它与广为人知的zk-SNARK同属零知识证明家族,但有着本质的不同。要理解STARK,需要了解几个核心概念。

计算完整性(Computational Integrity, CI):这是零知识证明要解决的核心问题。如何用一个简短的、易于验证的证明

π,来说服验证者,一个可能非常耗时、非常复杂的计算C(x) = y是正确执行的?代数化(Arithmetization):STARK的第一步,是将任何计算问题,转换成一个多项式方程的满足性问题。一个计算过程可以被描述为一系列状态转换,这个转换过程可以用一个“执行轨迹(Execution Trace)”来表示。STARk通过精巧的构造,将“计算的每一步都正确”这一陈述,等价于“某个特定的多项式在一个特定定义域上的取值满足某个低次约束”。

FRI协议(Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity):这是STARK的核心创新。它是一种高效的协议,用来证明某个函数“非常接近”一个低次多项式。证明者将代表计算轨迹的多项式,通过一个类似快速傅里叶变换(FFT)的递归过程,不断地“折叠”和“降次”,每一步都与验证者进行少量交互(在非交互式版本中,通过Fiat-Shamir变换用哈希函数模拟交互)。最终,验证者只需在极少数随机点上检查多项式的值,就能以极高的概率确信,原始的计算是完整无误的。

最关键的是,STARK是**“透明的”(Transparent)**。这意味着它的整个证明和验证过程,不需要任何可信设置(Trusted Setup)。像zk-SNARKs(如Groth16)需要一个初始的可信设置阶段,由一小群人生成一套公共参考字符串(CRS),这个过程被称为“仪式(Ceremony)”。如果生成CRS的秘密参数被泄露,那么整个系统的安全性将荡然无存,攻击者可以伪造任何证明。STARK则完全没有这个“原罪”,它的安全性只依赖于公开的、抗碰撞的哈希函数,以及公开的随机性。这对于需要高度去中心化和无单点信任的联盟链和公共监管平台而言,是至关重要的特性。

1.4.2 STARK的双重角色:信任锚与安全盾

在我们的监管审计框架中,STARK扮演着不可或缺的双重角色。

作为计算完整性的“信任锚”

STARK可以为我们前面讨论的所有隐私计算技术提供一层额外的、基于数学的、无懈可击的保障。证明MPC的完整性:在恶意的MPC模型中,参与方可以提交一个STARK证明,证实其在多方计算中的每一步操作都严格遵守了协议规范,没有输入伪造数据或发送错误信息。

加固TEE的安全性:即使我们担心TEE存在硬件后门或被侧信道攻击,我们也可以要求机构在TEE内部运行计算的同时,对整个计算轨迹生成一个STARK证明。这个证明的有效性,独立于硬件的安全性。它实现了**“硬件可信 + 计算可证”**的纵深防御。

验证联邦学习的贡献:一个客户端可以提交一个STARK证明,证实其上传的模型更新,确实是基于其本地全部数据集、通过指定的训练算法、诚实计算得出的。这可以防止客户端“偷懒”或恶意投毒。

STARK证明的验证过程极其高效,其验证时间与原始计算的复杂度呈对数关系。这意味着,验证一个耗时数小时的复杂计算的证明,可能只需要几毫秒。这使得“链下重计算,链上轻验证”的模式成为可能。

作为后量子安全的“安全盾”

这是STARK更具长远战略意义的特性。与依赖大数分解(RSA)或椭圆曲线离散对数(ECC, zk-SNARKs)等数论难题的密码体系不同,STARK的安全性完全基于抗碰撞的哈希函数(如SHA-256, BLAKE2)。目前已知的最强大的量子算法——Shor算法,可以有效地攻破所有基于数论难题的公钥密码。但对于破解哈希函数这类“无结构”的搜索问题,量子计算机能提供的加速有限(Grover算法只能提供平方根级别的加速)。这意味着,要用量子计算机破解一个256位的哈希函数,其难度依然是天文数字。

因此,STARK被公认为是一种具备**“后量子安全”(Post-Quantum Secure)**特性的密码学协议。今天由STARK生成的证明,以及由这些证明所锚定的审计记录,其有效性和不可篡改性在遥远的未来,即使在强大的量子计算机面前,依然坚如磐石。这完美解决了引言中提到的“量子幽灵”威胁,为需要长期存档和追溯的金融监管证据提供了终极的安全保障。

🧠 二、 AI赋能,构建智能监管的大脑

至此,我们已经构建了一个坚固的、可信的、隐私保护的“骨骼”和“神经网络”。但要让这个系统真正“活”起来,具备思考、预测和自适应的能力,我们必须为它注入灵魂——人工智能(AI)。AI的融入,不是简单的功能叠加,而是对整个监管范式的颠覆性升维,它将扮演“智能大脑”的角色,驱动整个系统从被动响应走向主动预警。

2.1 AI在监管科技(RegTech)中的三重角色

在我们的框架中,AI将从三个层面深度赋能监管审计的全流程。

规则的智能生成与演化(AI for Rules)

传统的监管规则由专家手动制定,周期长、更新慢,难以跟上金融创新的步伐。AI可以彻底改变这一现状。模式发现与规则挖掘:监管机构可以利用无监督学习算法(如聚类、关联规则挖掘),对海量的、脱敏后的历史监管数据(包括已查处的违规案例)进行分析,自动发现新型的、未知的风险模式和洗钱手法。例如,AI可以发现一种涉及多个账户、利用特定时间窗口、通过多种金融工具进行组合的全新洗钱路径。

规则自动生成与参数优化:基于发现的风险模式,AI可以自动生成初步的监管规则智能合约。更进一步,可以利用强化学习(Reinforcement Learning),在一个模拟的金融环境中,不断测试和优化这些规则的参数(如金额阈值、时间窗口大小),以达到在最大化风险识别率(True Positive)的同时,最小化对正常交易的误伤率(False Positive)的最佳平衡。

风险的智能预测与预警(AI for Prediction)

传统监管是“事后”的,总是在风险事件发生后才进行调查和处置。AI的核心优势在于其预测能力,能将监管的关口前移。机构级风险预测:通过联邦学习,多家机构可以在不共享客户数据的前提下,共同训练一个预测模型。这个模型可以吸收各方的风险数据,预测未来某个时间段内,特定行业、特定区域甚至特定机构发生流动性风险、信用风险的概率。

市场级系统性风险传导模拟:利用图神经网络(Graph Neural Networks, GNN),可以对金融机构之间复杂的关联担保、同业拆借、衍生品交易关系进行建模。当模拟一个外部冲击(如某大型企业违约)时,AI可以实时推演出该风险在整个金融网络中的传导路径、影响范围和放大效应,帮助监管机构提前识别出系统重要性节点和潜在的风险引爆点。

审计的智能调度与自适应调整(AI for Auditing)

传统的审计是周期性的、一刀切的。AI可以使审计变得更具针对性、更高效。风险导向的自适应审计:AI风险预测模型会持续输出对各个机构、各项业务的实时风险评分。当某个机构的风险评分超过阈值时,系统会自动触发一次高强度的、针对性的TEE审计任务。反之,对于长期表现良好、风险评分低的机构,则可以适当降低审计频率和强度。这实现了从“全面普查”到“精准滴灌”的转变。

智能化的证据链分析:当一系列审计任务完成后,联盟链上会积累大量的STARK证明哈希和加密的审计结果。AI可以对这些结构化的“证据链”数据进行二次分析,寻找不同机构、不同时间点的风险事件之间的关联性,从而发现更宏观、更隐蔽的协同违规行为。

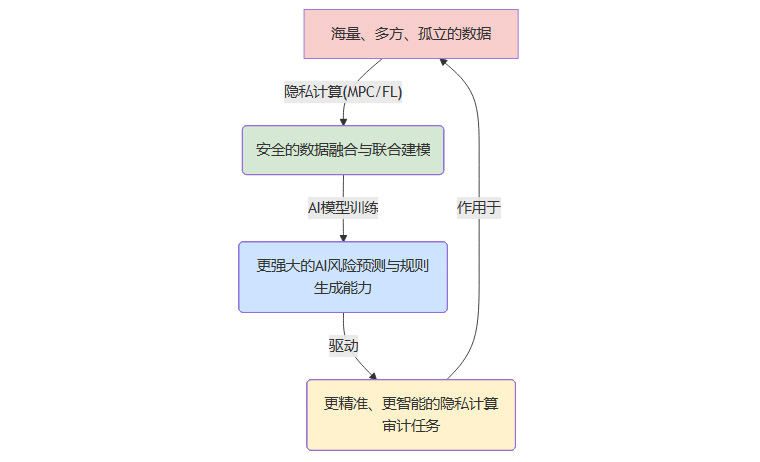

2.2 AI与隐私计算的共生关系

AI的强大能力建立在海量数据之上,这使其与隐私保护之间存在天然的张力。然而,在我们提出的框架中,AI与隐私计算并非相互掣肘,而是一种共生共荣的关系。

隐私计算为AI提供“安全燃料”:MPC和联邦学习等技术,使得AI模型可以在一个前所未有的、跨越数据孤岛的全局数据集上进行训练,而无需侵犯任何一方的数据主权和用户隐私。这极大地提升了AI模型的准确性和泛化能力。没有隐私计算,AI在金融领域的应用将永远受限于单一机构内部的“数据近视”。

AI让隐私计算的“利刃”更锋利:隐私计算本身只是工具,而AI则为这些工具赋予了“智能”。

AI可以告诉MPC应该去计算什么(例如,一个新发现的复杂洗钱网络拓扑)。

AI可以告诉TEE应该去核查什么(例如,一个被预测为高风险的信贷组合)。

AI可以告诉联邦学习应该去优化什么(例如,一个带有公平性约束的行业模型)。

这种共生关系可以用一个简单的循环来表示。

这个由AI和隐私计算共同驱动的“学习-预测-审计”闭环,使得整个监管系统具备了自我进化、自我完善的能力,能够动态地适应不断变化的金融环境和风险形态。

🏗️ 三、 融合架构,一个分层、智能化的监管审计方案

%20拷贝-pbrp.jpg)

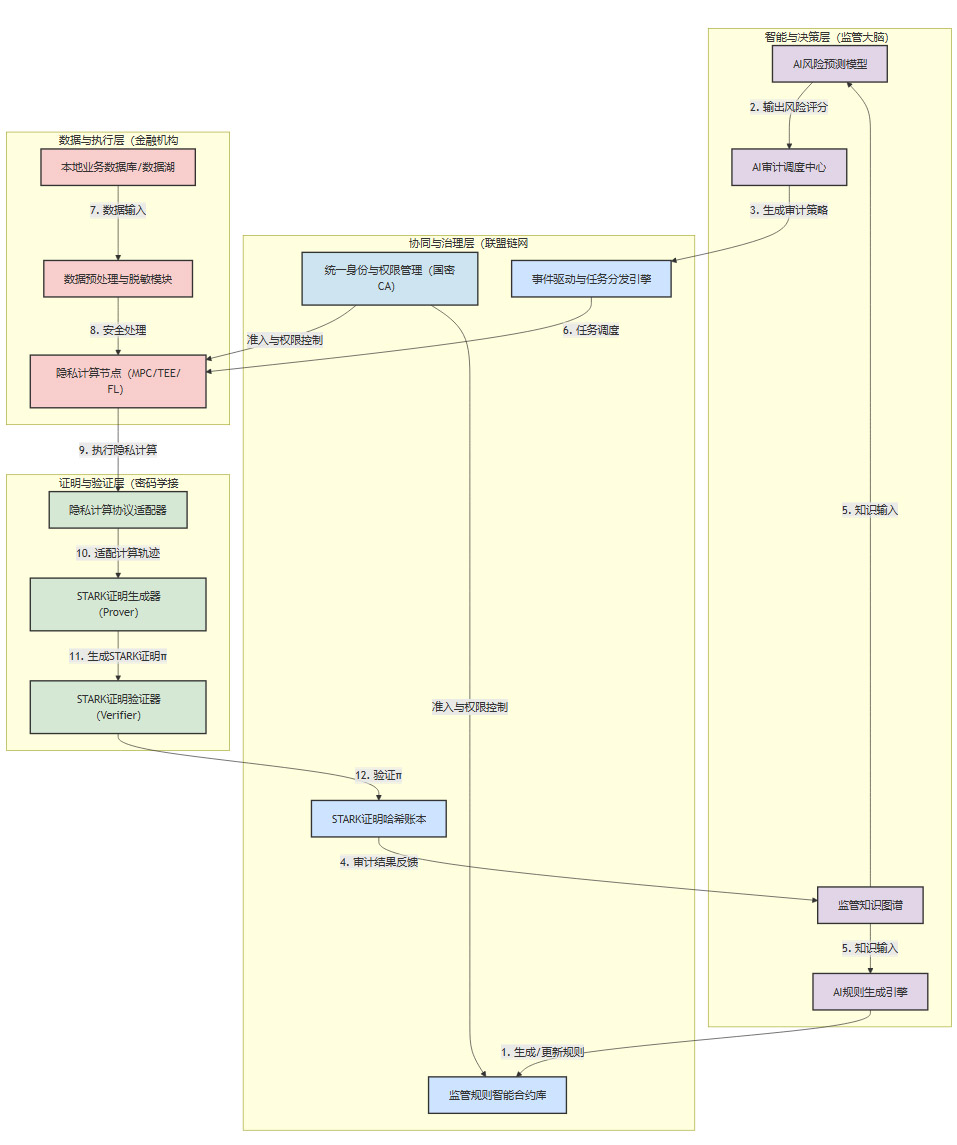

有了强大的、包含AI在内的五大技术工具,我们现在需要一张更精巧、更智能的蓝图,将它们有机地组织起来,形成一个高效、稳健、自主可控且具备自我进化能力的作战体系。我们提出的,是一个分层、模块化,并深度融合了中国自主技术特色的智能监管审计方案。

3.1 架构总览与设计哲学

这个方案的核心设计哲学,是**“大脑”指导“身体”,“身体”反馈“大脑”**的智能协同。它在原有的三层架构基础上,增加了一个核心的“智能层”,并让AI的能力渗透到每一个环节。

这个全新的四层架构,职责更加清晰,协同更加智能:

数据与执行层(身体的“末梢神经”):依然部署在金融机构内部,负责忠实地执行来自上层的计算任务。

证明与验证层(身体的“感觉与运动神经”):依然是密码学桥梁,负责将“执行”转化为“可信的证明”,并将“证明”传递给治理层。

协同与治理层(身体的“脊髓中枢”):依然是联盟链网络,但它不再是最高指挥官,而是扮演一个高效、可信的“任务分发与结果记录中心”的角色,忠实地执行来自“大脑”的指令。

智能与决策层(系统的“大脑”):这是新增的核心层,是整个系统的智慧所在。它通常由监管机构主导构建,运行着一系列强大的AI模型,负责思考、决策和学习。

AI风险预测模型:持续不断地对整个市场进行风险扫描和预测。

AI规则生成引擎:基于历史数据和新发现的模式,动态地生成和优化监管规则。

AI审计调度中心:根据风险预测的结果,智能地制定和分发审计任务。

监管知识图谱:这是一个动态演化的知识库,它将所有的监管规则、审计结果、风险事件、机构画像等信息,以图谱的形式关联起来,为其他AI模型提供决策所需的“知识”和“记忆”。

这个架构形成了一个完美的**“感知-认知-决策-行动-反馈”**的智能闭环。

3.2 技术栈选型,为“智能大脑”提供坚实支撑

在上一版的技术栈基础上,我们需要为新增的“智能与决策层”选择强大的技术支撑,并确保它能与原有体系无缝集成。

关键的集成点在于:智能与决策层的AI模型,其输出(如新生成的规则合约代码、审计任务指令)需要通过标准化的API,安全地提交到协同与治理层的联盟链上,触发后续的链上流程。同时,联盟链上记录的审计结果(STARK证明哈希和加密报告),也需要通过数据接口,被实时地、安全地反馈给智能层的监管知识图谱,形成学习闭环。

3.3 典型工作流,以“AI驱动的自适应反洗钱智能审计”为例

让我们通过一个全面升级的、由AI驱动的案例,来感受这个四层架构的强大威力。

场景设定:一个新型的、利用虚拟货币和多个空壳公司进行跨境洗钱的团伙正在活动。其手法新颖,传统规则难以覆盖。

工作流详解:

阶段一:AI驱动的风险发现与规则生成 (智能层)

1.1 模式发现:监管机构的AI规则生成引擎,在监管知识图谱提供的海量历史数据上,运行一个无监督的图异常检测算法。它发现了一个此前未知的模式:大量个人账户在短期内,小额、高频地向少数几个对公账户转账,这些对公账户随即通过支付公司P的渠道,将资金兑换成某种虚拟货币,并转移到海外地址。

1.2 规则生成:基于这个新发现的模式,AI规则生成引擎自动编写了一个新的监管规则智能合约

CryptoAML.sol。这个合约精确地定义了该模式的特征,如“24小时内,超过N个个人账户向同一对公账户转账,且该对公账户在T小时内通过支付平台发生虚拟货币交易”。1.3 规则上链:引擎将这个新的合约代码,通过API提交到协同与治理层的长安链上,等待治理委员会(由监管专家和技术专家组成)的审核。审核通过后,该合约被正式加入到监管规则库中。

阶段二:AI驱动的风险预测与任务调度 (智能层 -> 治理层)

2.1 持续预测:与此同时,AI风险预测模型(一个基于联邦学习训练的图神经网络模型)正在持续地对全市场的交易网络进行扫描。它吸收了

CryptoAML.sol这个新规则的特征,并结合其他风险维度,开始对所有机构的账户进行实时的风险评分。2.2 智能预警:模型发现,银行B和银行C旗下的几个对公账户,其行为模式与新发现的洗钱模式高度吻合,风险评分急剧飙升,超过了预警阈值。

2.3 智能调度:AI审计调度中心接收到这个高风险预警。它不再是简单地派发一个通用任务,而是智能地生成了一个自适应的、多阶段的审计策略:

策略一(紧急):立即对银行B和银行C启动一个高优先级的TEE审计任务,执行

CryptoAML.sol合约,核实其内部是否存在匹配该模式的交易。策略二(关联):同时,对与这些高风险账户有直接资金往来的支付公司P,启动一个中等优先级的MPC审计任务,要求其与银行B、C联合计算,确认资金是否确实流向了虚拟货币交易平台。

2.4 任务分发:调度中心将这个包含不同优先级和类型的审计策略,发送给协同与治理层的任务分发引擎。引擎随即在长安链上创建任务,并向银行B、C和支付公司P的节点精确派发指令。

阶段三:可验证的隐私执行 (执行层 -> 证明层)

3.1 TEE执行:银行B和C的隐私计算节点收到高优先级任务,立即启动SGX Enclave,在远程证明通过后,执行

CryptoAML.sol合约,对内部数据进行扫描。执行完毕后,生成加密的审计报告和STARK证明π_tee_B和π_tee_C。3.2 MPC执行:支付公司P和银行B、C的节点收到中优先级任务,启动MPC引擎,共同执行一个关联方资金流向核查的计算。计算完成后,生成加密的计算结果和STARK证明

π_mpc。

阶段四:验证、反馈与知识沉淀 (治理层 -> 智能层)

4.1 验证与存证:各机构将证明和加密报告提交到长安链。验证节点自动验证所有STARK证明的有效性。验证通过后,证明哈希被永久记录在链上。

4.2 结果反馈:授权的监管人员解密报告,确认了该洗钱团伙的存在和关键账户。

4.3 知识沉淀与闭环学习:最关键的一步来了。这次成功的审计案例——包括被验证的风险模式、涉及的账户、资金路径、最终的处理结果等信息,都会被结构化地、自动地反馈给智能与决策层的监管知识图谱。

4.4 系统进化:

AI风险预测模型吸收了这次“实战”的新样本,其对该类洗钱模式的预测能力变得更强。

AI规则生成引擎根据这次事件的特征,可能会对

CryptoAML.sol合约的参数进行微调,使其更精准。AI审计调度中心也学到,当这类风险模式出现时,一个“TEE+MPC”的组合审计策略是有效的。

通过这个由AI驱动的完整闭环,监管系统不再是一个被动执行命令的“工具”,而是一个能够自我学习、自我进化、自我优化的“生命体”。它能比人类监管员更早地发现风险,更智能地制定对策,更高效地完成审计,并在每一次行动后都变得更“聪明”。

💡 四、 方案优势、挑战与展望

%20拷贝-csqh.jpg)

在为我们的框架注入了AI的灵魂之后,其优势、挑战和未来图景都呈现出全新的维度。

4.1 核心优势,迈向“预见未来”的智能监管

在原有四大优势的基础上,AI的赋能带来了两个质的飞跃。

4.1.1 从“被动响应”到“主动预见”的升维

如果说之前的框架实现了“主动穿透”,那么AI的加入则实现了**“主动预见”**。

预测性监管:系统不再是在风险发生后去审计,而是能够基于数据和模型,在风险大规模爆发前就进行预测和预警。这使得监管机构有机会采取前置性的干预措施,将风险扼杀在摇篮里。

演化性对抗:面对不断变异的金融风险手法,AI驱动的规则生成引擎能够实现“道高一尺,魔高一丈”的动态演化。监管体系从一个静态的“堡垒”,变成了一个具备快速反应和学习能力的“免疫系统”。

4.1.2 从“人力密集”到“智能驱动”的效率革命

AI将监管人员从大量重复性、事务性的工作中解放出来,让他们专注于更具创造性和战略性的任务。

专家知识的规模化复制:顶尖监管专家的经验和直觉,可以通过AI模型被学习、固化和规模化应用,极大地提升了整个监管体系的平均水平。

资源的自动化最优配置:AI审计调度中心能够像一个经验丰富的指挥官,根据战场的实时情况,将有限的审计资源(人力、算力)自动地、动态地配置到最需要的地方,实现监管效能的最大化。

4.2 面临的挑战,智能时代的三重门

为系统注入AI的强大能力,如同为战车安装了核聚变引擎,在带来无与伦比动力的同时,也引入了全新的、更复杂的风险和挑战。我们必须正视并穿越这三道智能时代的“窄门”。

4.2.1 技术之门:AI自身的“黑盒”与安全难题

当监管开始依赖AI时,对AI本身的监管就成了一个新的核心问题。

AI的可解释性(Explainable AI, XAI)

深度学习模型,特别是复杂的神经网络,往往是一个“黑盒”。它能给出极其精准的预测,但我们很难理解它“为什么”会做出这个决策。当一个AI模型将某家机构的风险评级突然调高,并触发了一次高强度的审计时,监管机构需要向被审计方解释其决策的依据。如果AI无法解释自己,那么基于其决策的监管行为就可能面临合法性的挑战。开发和应用XAI技术,如LIME、SHAP等,让AI的决策过程变得透明、可解释,是赢得信任的前提。AI的鲁棒性与对抗性攻击

AI模型可能存在脆弱性。攻击者可以通过在输入数据中添加人眼难以察觉的微小扰动(对抗性样本),来“欺骗”AI模型,使其做出完全错误的判断。例如,一个洗钱团伙可以精心设计其交易模式,使其在人类看来十分可疑,但在AI模型看来却完全正常。如何提升AI模型的鲁棒性,使其能够抵御这种“对抗性攻击”,是保障智能监管系统不被“反制”的关键。“数据投毒”与联邦学习安全

在联邦学习的框架下,一个恶意的参与方可能会故意上传经过特殊构造的、有毒的模型更新,以污染全局模型,使其在特定任务上表现失常,或者在模型中植入“后门”。设计健壮的、能够识别并剔除恶意更新的安全聚合算法,是保障联邦学习安全,防止“一颗老鼠屎坏了一锅汤”的核心挑战。

4.2.2 法律与伦理之门:算法歧视与终极责任

AI的引入,将法律和伦理的讨论推向了更深的层次。

算法公平性与歧视问题

如果用于训练AI的历史数据本身就包含了人类社会的偏见(例如,历史上某个地区的贷款审批率偏低),那么AI模型在学习后,很可能会放大这种偏见,形成新的、更隐蔽的“算法歧视”。一个由AI驱动的监管系统,可能会在无意中对某些类型的机构或客户群体进行过于严苛的审查。如何在AI的设计、训练和评估全流程中,嵌入公平性度量和约束,防止算法成为偏见的“放大器”,是一个极其重要的伦理课题。“AI决策”的终极责任归属

当一个完全由AI自动触发和执行的监管行动,最终被证明是错误的,并给金融机构造成了巨大损失时,责任该由谁来承担?是编写AI算法的程序员?

是提供训练数据的机构?

是部署和运行AI系统的监管机构?

还是AI本身(如果未来AI具备了某种形式的“法人”地位)?

这个“责任真空”问题,是所有高度自动化决策系统都必须面对的终极法律难题。目前主流的观点是,AI应被视为工具,最终的责任仍应由使用和控制该工具的人类或机构来承担。这意味着,在我们的框架中,必须设计一个“人类在环(Human-in-the-Loop)”的监督和干预机制,对于最高风险的、后果最严重的决策,必须由人类监管专家进行最终的复核与确认。

4.2.3 人才与生态之门:从“复合型”到“超复合型”

AI的加入,对人才的要求再次指数级提升。

“超复合型”人才的极度稀缺:如果说之前的框架需要的是懂“金融+密码学+IT”的复合型人才,那么现在,这个需求清单上还要加上“机器学习、深度学习、强化学习、图计算、NLP……”等一系列AI技能。能够贯通所有这些领域的“超复合型”人才,在全球范围内都是凤毛麟角。

算力与数据的“军备竞赛”:训练强大的AI模型,需要海量的、高质量的标注数据和天价的计算资源(GPU集群)。这可能导致只有少数头部科技巨头和国家级实验室才能玩得起这场“游戏”,形成新的技术壁垒。如何通过联邦学习、数据共享激励机制和公共算力平台,让更多的中小机构也能参与到这个智能生态中来,是防止技术鸿沟扩大的关键。

4.3 未来展望,迈向“自主金融”的星辰大海

尽管挑战巨大,但这个深度融合了AI、隐私计算与后量子安全的框架,其所开启的未来图景,足以让我们为之激动。它不仅仅是监管的革命,更可能预示着一种全新的、自洽的金融形态的诞生——自主金融(Autonomous Finance, AuFi)。

可以预见,随着技术的成熟和成本的指数级下降,这个以智能、隐私和安全为基石的信任框架,将逐步渗透到数字社会的每一个毛细血管,成为支撑“数据要素”市场化配置、激发数字经济活力的关键基础设施,其深远影响,堪比TCP/IP协议之于互联网。

结论

我们正站在一个由数据、算法、算力共同定义的新时代的黎明。数字经济的洪流,既带来了前所未有的机遇,也催生了对信任、秩序和智能治理的深刻渴求。传统的监管模式,已在隐私保护、长期安全和智能挑战的三重压力下显得力不从心,其范式变革已非“是否需要”的问题,而是“何时到来、如何到来”的问题。

本文系统性地构建了一个将人工智能(AI)深度融合于隐私计算(MPC、TEE、FL)与后量子零知识证明(zk-STARK)的下一代智能监管审计方案。它并非对现有体系的修修补补,而是一场深刻的范式革命。它用密码学的严谨,取代了对人的主观信任;用可验证的计算,取代了对数据的直接暴露;用后量子的安全,为数字世界的未来构筑了坚固的防线;更重要的是,它用AI的智慧,为冰冷的机器注入了学习和进化的灵魂。

通过选择以长安链、大圣共识为代表的自主可控技术作为基座,我们不仅在技术上追求全球领先,更在战略上确保了国家金融基础设施的独立、安全与稳定。这套方案,深度契合了“大一统管理”的顶层设计理念,在“有效监管”与“产业活力”之间,在“集中治理”与“去中心化协作”之间,在“人类智慧”与“机器智能”之间,取得了一种前所未有的精妙平衡。

这标志着,监管科技(RegTech)正从简单的“信息化”、“数字化”,迈向一个全新的、以**“智能化”、“密码化”和“可证明化”**为核心的纪元。前路漫漫,挑战与机遇并存,但方向已经无比清晰。积极推动这一框架的标准化、试点与落地,不仅将重塑中国的金融监管格局,更将为全球的数字治理难题,贡献一个极具深度和远见的“中国方案”。这不仅是技术的胜利,更是治理智慧的升华,是人类驾驭日益强大的机器智能,共同迈向一个更安全、更公平、更繁荣的数字未来的坚定一步。

📢💻 【省心锐评】

抛弃对数据的“占有式”监管,拥抱对计算的“验证式”监管,最终迈向由AI驱动的“预见性”治理。这不仅是技术升级,更是治理文明的跃迁。

.png)

评论